ロカポット

- HEALTH

- 2025.11.19

油は健康の味方!専門家が語る、健康に良い油の選び方と正しい摂り方

揚げ物はお好きですか?

「油は太るから避けたい」と思っていませんか?実は、油は私たちの健康を支える大切な栄養素。摂り方や種類を見直せば、「健康に良い油」として毎日の食事に上手に取り入れられます。

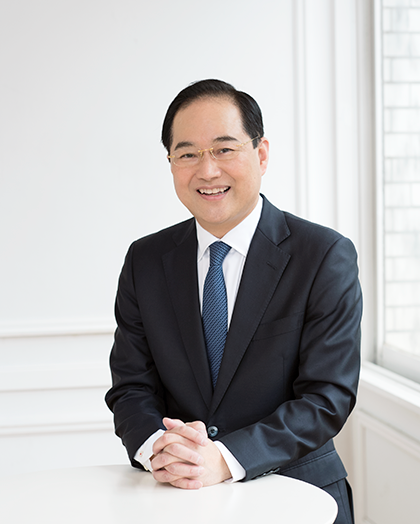

今回は、テレビや雑誌など数多くのメディアで「油の健康効果」について解説してきた、慶應義塾大学医学部化学教室・教授・井上浩義先生にお話を伺いました。油が体に必要な理由、種類による違い、上手な摂り方まで、日々の食事に役立つヒントが詰まっています。

油は健康維持に不可欠!体に必要な理由とは

私たちの細胞膜は油からできており、脳もその約60%が脂質で構成されています。油は細胞の再生や脳の働きに欠かせない、健康に必要な栄養素なのです。

実際、人類の歴史20万年のなかで、油を豊富に摂れるようになったのはここ50年ほど。それまでは、油は貴重な栄養源であり、摂りすぎより「足りなさ」が問題でした。今はその反動なのか、知らず知らずのうちに摂りすぎてしまう人が増えています。

ちなみに肉食動物は、獲物を仕留めたときにまず内臓から食べます。脂肪が多くておいしいというのもありますが、本能的に生命維持に欠かせないものだとわかっているのでしょう。

健康に良い油の1日摂取量は?目安は「大さじ3杯」

厚生労働省は、1日の摂取カロリーの20〜25%を油で摂ることを推奨しています。成人の必要カロリー目安が1日2,000〜2,500kcalとすると、油はそのうち約500kcalが上限。量にすると約40〜50gで、大さじ3杯程度です。

たとえば、ソフトクリーム1個には13.4〜16.4gほどの脂質が含まれると言われており、これだけで1日の3分の1近くを摂ってしまう計算に。加工食品からも知らずに多くの油を摂取していることがあります。

健康に良い油・避けたい油とは?種類と特徴を解説

油と一口に言っても、その種類によって性質や体への影響は異なります。大きくは「不飽和脂肪酸」と「飽和脂肪酸」に分類され、前者は液体の植物油、後者はバターやラードなどの固形油です。お腹周りにつく脂肪の多くも飽和脂肪酸です。

不飽和脂肪酸は、「オメガ3系脂肪酸」「オメガ6系脂肪酸」「オメガ9系脂肪酸」の3種類に分類され、それぞれ健康への影響や適した使い方が異なります。

オメガ3系脂肪酸

- 代表的な油:エゴマ油、アマニ油、魚油

- 特徴:

必須脂肪酸であるα-リノレン酸を含む。加熱に弱いため、生のまま1日小さじ1杯程度を目安に。

オメガ6系脂肪酸

- 代表的な油:サラダ油、大豆油、ゴマ油、サフラワー油など

- 特徴:

必須脂肪酸であるリノール酸を含む。あらゆる加工食品や外食に多く含まれている。

オメガ9系脂肪酸

- 代表的な油:オリーブオイル、なたね油(ハイオレイック種)など

- 特徴:

体内で合成できるオレイン酸を含む。加熱に強く、悪玉コレステロールを下げる働きがある。

健康に良い油を選ぶコツは?普段の料理で意識したい「バランス」と「質」

世界的に、オメガ6系の過剰摂取が問題視されています。欧米では、重度のアレルギー症状のある人に"オメガ6を避けた食事"が勧められることもあるほどです。

加熱調理がしやすいオメガ9系のオリーブオイルについては、特有の香りがあって料理を選んでしまうことも。さらに値段も高いので揚げ物などには使いづらいかもしれません。

そこでおすすめなのが、米油。オメガ6系と9系をバランスよく含み、価格も比較的手頃で、さまざまな料理に使いやすいのが魅力です。最近では、オレイン酸を豊富に含んだ「ハイオレイック種」の植物油も登場しています。

オメガ6系の油はお菓子やパンといった加工品にも含まれているので、ご家庭の料理ではオメガ3系や9系を積極的に使うことをおすすめしています。

油の酸化を防ぐには?健康を守るための保存・調理のポイント

油は熱や空気、光により"酸化"が進み、健康に悪影響を及ぼす「過酸化脂質」が発生します。油の健康効果を保つためには、保存・調理法を見直すことが大切です。

保存のポイント

- 使用後は密閉して酸素を遮断する

- 光が通る瓶にはアルミホイルなどを巻いて遮光

- ガスコンロ下など高温の場所は避け、30℃以下で保存

調理のポイント

- 油の再加熱は極力避ける

- 揚げ物をする場合は、過加熱に注意

- フライパンでの"揚げ焼き"は温度が上がりすぎることもあるため、防災面でも健康面でも推奨できない

使用済み油の再利用には要注意!正しいろ過方法で健康リスクを減らす

使用済みの揚げ油には、過酸化脂質の他にもアミドと呼ばれるニオイの原因物質が残っています。網やペーパーフィルターを使ったろ過では、それらは除去できません。

私自身は揚げ物には毎回新しい油を使っていますが、コスト面などで油の再利用が必要な業務用の場合、「二酸化ケイ素」の吸着作用を活用したろ過方法が採用されることもあります。

二酸化ケイ素は鹿児島県のシラス台地の主成分としても知られており、食品添加物として幅広く使用されています。これを使用済み油に混ぜることで、油の中の酸化物や不純物を吸着・除去することが可能になります。

油は「健康の敵」ではなく「味方」!正しく選んで摂取することが大切

「油=太る・体に悪い」というイメージを持っている方は少なくありません。でも、実際には良質な油は細胞や脳を構成する重要な栄養素。大切なのは、"避ける"のではなく"正しく摂る"ことです。

まずは「どんな油を、どれくらい摂っているのか」を意識することから始めましょう。健康に良い油を選び、日々の食事に正しく取り入れることで、体調管理にもつながります。

執筆者プロフィール

井上浩義

1961年生まれ、慶應義塾大学医学部・化学教室・教授。理学博士・医学博士。九州大学大学院理学研究科博士課程終了後、山口大学医学部助手、久留米大学医学部教授などを経て現職。2023年にいのうえ生命の財団を設立し代表理事に就任。日本抗加齢医学会理事、大学等放射線施設協議会理事など。専門は薬理学、生理学、高分子化学、放射線科学、低分子医薬品からPM2.5などの環境物質まで、広範な研究分野を追究する。ナッツや油脂などの権威としても知られる。研究論文、書籍、解説記事多数。これまでに1,000回以上の講演をこなし、丁寧な解説に定評がある。

関連商品はこちら

RECOMMEND

グリルホットサンドメッシュ

Tesshiさんが選ぶ!人気ホットサンドBEST10|作り方・ポイント・誕生秘話付き

これまで数々のホットサンドを生み出してきたTesshiさんご本人がセレクト!本当においしい&何度でも作りたくなる、人気のレシピ10選です。

- FOOD

- 2026.02.10

鉄のことり

【医師監修】鉄分不足が招く肌荒れ・抜け毛の原因|血液専門医・濱木珠恵医師が解説する美容と鉄分補給のコツ

体の不調、原因は「鉄分不足」かも?日本血液学会認定血液専門医の濱木珠恵先生に、鉄分の役割や不足で起こるトラブル、無理なく補うコツについて伺いました。

- HEALTH

- 2026.01.21

ぬかどこボックス

ぬか漬けはなぜ美容・ダイエットにいいのか?腸活で美肌&痩せ体質をつくる方法【腸活アドバイザーyukariさん監修】

腸活フードとして注目されるぬか漬け。腸活アドバイザーのyukariさんにぬか漬けが美肌やダイエットに効果的な理由、手軽に続けられるコツについて伺いました。

- HEALTH

- 2025.12.16

炭グリル

【医師監修】魚が生活習慣病・糖尿病予防に役立つ理由とは?専門医が語る魚の健康効果と食べ方

「魚は体に良い」という話はよく耳にしますが、具体的にどのような健康効果があるのでしょうか。糖尿病専門医の恩田美湖先生に詳しくお話を伺いました。

- FOOD

- 2025.10.22