ぬかどこボックス

- FOOD

- 2025.09.17

糠漬けアーティスト・市川菜緒子さんが教える、ぬか床の育て方と続け方の秘訣

腸内環境の改善など健康効果も期待できる日本の伝統食・ぬか漬け。今回お話をお聞きした のは、糠漬けアーティストの市川菜緒子さんです。もともと食に興味があったという市川さんは、当時勤めていた会社がコロナ禍で在宅ワークになったことをきっかけにぬか床づくりを始め、あまりの面白さにすっかりはまってしまったのだそう。そんな市川さんに、ぬか漬けのイロハから育て方・続け方まで教えていただきました。

ぬか漬けの基礎知識

材料選び

ぬか床の味わいは複雑ですが、材料はとてもシンプルなのです。主な材料は「米ぬか」「塩」「水」の3つです。

゙米ぬかは、そのまま食べておいしい米ぬかを選んでいます。私は千葉県の多古町に移住して、農薬を使わない自然栽培のお米を作り、その米ぬかを使用しています。米ぬかは酸化しやすいため、精米したてのものを使うといいです。ふわふわで、きな粉のように甘くておいしいですよ。

塩はミネラル分の多い天然塩がおすすめです。水は浄水された水か、ミネラルウォーターを使いましょう。

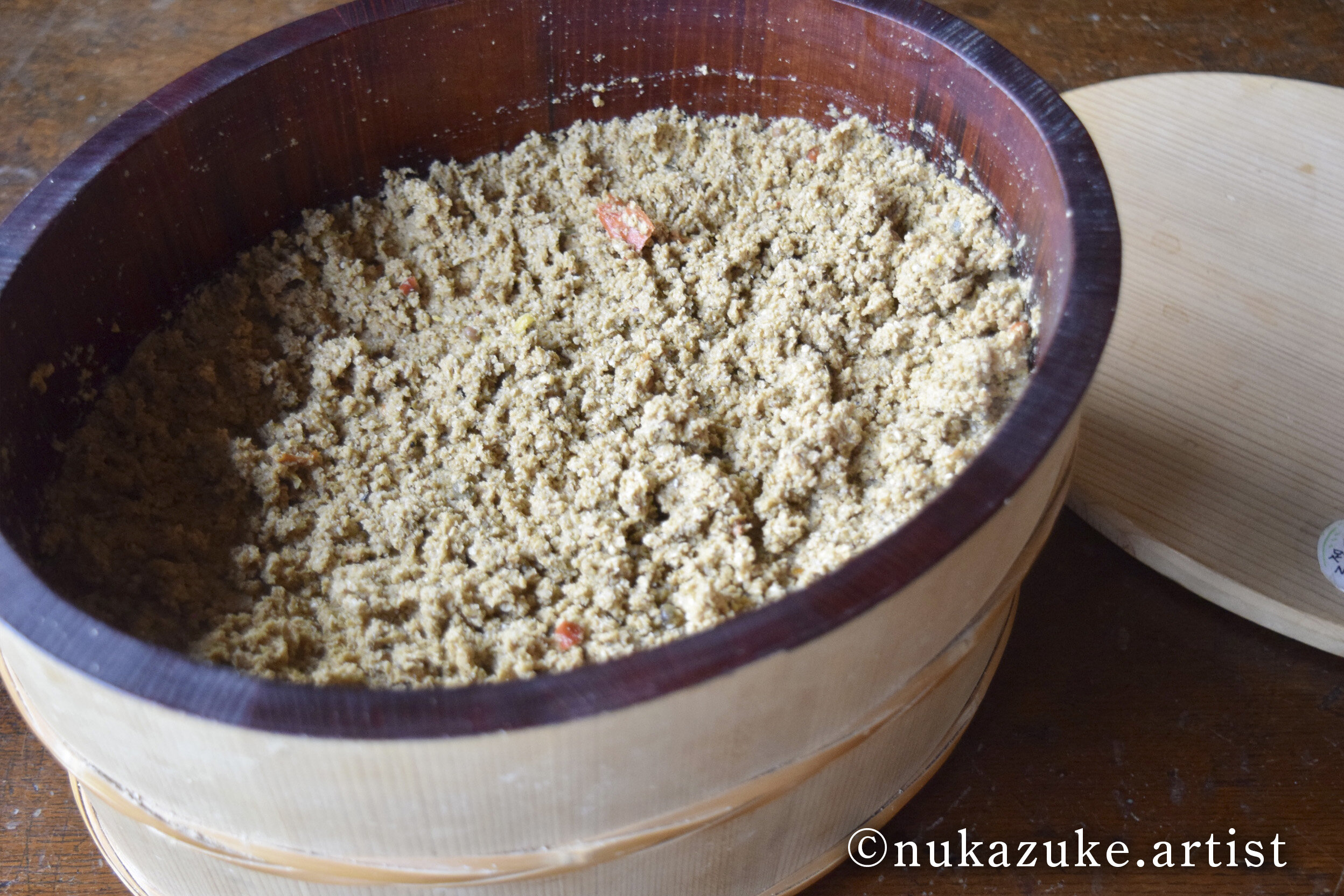

容器の種類

ぬか床を始めてから5年ほど経ちましたが、タッパーやホーロー、壺や木の容器などいろいろな容器を試しました。最初はタッパーウェアを使っていたのですが、今は秋田杉で作られたぬか櫃にたどり着きました。タッパーやホーローと違って木はぬか床の水分を吸ってくれますし、ぬか床の菌が木に住みつくとも言われています。きゅうりが一本丸ごと横に入る大きさで、隅のない楕円なのでストレスなく混ぜることができます。ぬか床の容器は高さがあり、3.5L以上のある程度大きなものがおすすめです。

保存場所

ぬか床の乳酸菌が発酵しやすい温度は20度から25度くらいです。私は一年中常温で保存しています。人も心地よいと感じる温度がぬか床にとっても好ましい温度です。冷蔵庫に入れてしまうよりも、暑い夏や寒い冬の間は、冷暖房の効いた部屋で一緒に過ごすことをおすすめします。

かき混ぜる頻度

私は1〜2日に1回、ぬか漬けを取り出す時に混ぜるようにしています。我が家では、夕方に野菜を漬けて、翌日の夕方に取り出してそのぬか漬けを食べる、というサイクルで楽しんでいます。忙しかったり、外出続きで1週間放置してしまうこともあります。それでも大丈夫。そんな時には心を込めて混ぜています。

混ぜ方のポイント

ぬか床を混ぜるときは、「天地返し」がポイントです。ぬか床の上にある層と下にある層を交換するように混ぜます。ぬか床の底に手を差し込んでやさしく全体を混ぜてあげます。

混ぜるときは素手で混ぜています。野菜についている乳酸菌だけでなく、私たちの手についている皮膚常在菌がぬか床に加わると、ぬか床がより一層おいしくなるからです。ぬか床はご家庭によって味が異なります。これがぬか床の面白さと不思議さだと思います。同じ場所で、同じ材料でぬか床を作っても、数ヶ月後には全く異なる味になっているのです。自分の手で混ぜることで自分の舌に馴染む味になるのではないかと感じています。旦那さんやお子さんがぬか漬けを食べてくれないというご相談をよく受けますが、そんな時はご自身だけでなく旦那さんやお子さんにもぬか床を混ぜてもらうことをおすすめしています。

足しぬか

ぬか床を続けていると、ぬか床自体が少しずつ減ってきます。全体量が減ってきたり、水分量が多くなってきたなと感じた時には、「米ぬか」と「塩」を足します。毎月足す日を決めておくと習慣となりおすすめです。私は「毎月20日は足しぬかの日」と決めて月1で行っています。

「米ぬか」と「塩」だけでなく、一緒に昆布や鰹節、干ししいたけなどの乾物や、唐辛子を加えています。乾物は、ぬか床全体の旨みが増すだけでなく、ぬか床の水分を吸ってくれます。また、唐辛子は味を引き締めて、防虫効果があります。

逆に、ぬか床の全体量が増えた場合やぬか味噌に酸味がありおいしいと感じる時は、ぬか味噌を料理に活用するのがおすすめです。ぬか炊きといって、スペアリブやばら肉などのかたまり肉やイワシ、サバなどの青魚とぬか味噌を一緒に煮込むと肉や魚が柔らかくなります。

野菜別の4つの漬け方

野菜の漬け方は大きく4つに分けるとわかりやすいです。

漬け方①:そのまま漬ける

にんじん、大根、セロリやかぶなどアクのない野菜は、水洗いをしてそのまま漬けます。

漬け方②:塩もみして漬ける

きゅうり、なすなどのアクのある野菜は、塩もみをしてから漬けます。また、小松菜やかぶの葉っぱなどの葉物野菜は塩もみをしてしんなりさせてから漬けます。

漬け方③:干して漬ける

きゅうりや大根などは縦半分に切り、半日ほど干してから漬けると、歯ごたえがよく、ポリポリとした食感が楽しめます。

漬け方④:下茹でして漬ける

ごぼうやかぼちゃ、さつまいもなど生では食べられないものは蒸すか茹でた後、冷ましてから漬けます。

どのくらいの時間漬ければいいの?

「それぞれの野菜はどのくらいの時間漬ければいいのでしょうか?」と質問を受けます。何時間と覚えるのではなく、ご自身のご飯の時間に合わせて考えるといいと思います。例えば、夕方に漬けて翌日の朝食に食べてみる、それでは浅漬けだなと感じたら、翌日の夕食に食べてみる、というように自分がご飯を食べるタイミングで取り出して試してみてください。季節や同じ野菜によっても変わります。ご自身のぬか床と向き合って、何度も試していく中で、野菜の漬かり具合とその感覚を身につけて楽しんでほしいと思います。

ぬか床を続けるコツ

ぬか床に名前をつけるところからはじめよう!

私はぬか床に「ぬかこ」という名前をつけています。ぬか床は生き物です。ぜひ名前を付けて可愛がって育ててみてください。とても愛着がわきますよ。

旬の食材を取り入れてぬか床を楽しむ

私がぬか床に魅了されたきっかけは「鮭の頭」です。ちょうどぬか床を始めて半年経った冬の時期、少しぬか床に飽きていました。そんな時、知り合いからその年遡上した「鮭の頭」をいただき、こんがりと焼いて恐る恐るぬか床に漬けてみたのです。数日後、鮭の骨も目玉も全部溶けてなくなってしまって、ぬか床もおいしくなっており、とてもびっくりしました。

それをきっかけに、ぬか床を毎日混ぜることがとても楽しくなり、冬の間もぬか床を楽しむことができたのです。そうして、冬の間は定番のきゅうりやなすだけでなく、旬の大根やごぼうを漬けてみたり、ゆずの皮やみかんの皮を干したものを入れたりと旬の食材を取り入れてぬか床を楽しむようになりました。例えば初夏には実山椒や青梅を入れてみたりと、ぬか床への興味が尽きることはなくなりました。ぬか床とともにその時その時の季節を楽しむことで、ぬか床を長く、そして楽しく続けることができると思っています。まずはぬか床に名前を付けてぬか床を楽しんでみてくださいね。

執筆者プロフィール

市川菜緒子(ぬかこ)|糠漬けアーティスト

大学卒業後、食品メーカーを経て、千葉県の多古町へ移住。農薬を使わない自然栽培の米作りや野菜作りを行い、その米ぬかや旬の野菜を取り入れたぬか漬け生活を楽しんでいる。

「五感をつかった、自由で楽しいぬか漬け」をテーマに自宅やオンラインでぬか漬け教室を開いている。また、多古町の仲間と共に労働者協同組合 鮭酒造を立ち上げ酒蔵づくりに挑戦中。

Instagram:https://www.instagram.com/nukazuke.artist/

関連商品はこちら

RECOMMEND

鉄のことり

【医師監修】鉄分不足が招く肌荒れ・抜け毛の原因|血液専門医・濱木珠恵医師が解説する美容と鉄分補給のコツ

体の不調、原因は「鉄分不足」かも?日本血液学会認定血液専門医の濱木珠恵先生に、鉄分の役割や不足で起こるトラブル、無理なく補うコツについて伺いました。

- HEALTH

- 2026.01.21

ぬかどこボックス

ぬか漬けはなぜ美容・ダイエットにいいのか?腸活で美肌&痩せ体質をつくる方法【腸活アドバイザーyukariさん監修】

腸活フードとして注目されるぬか漬け。腸活アドバイザーのyukariさんにぬか漬けが美肌やダイエットに効果的な理由、手軽に続けられるコツについて伺いました。

- HEALTH

- 2025.12.16

ロカポット

油は健康の味方!専門家が語る、健康に良い油の選び方と正しい摂り方

「油」は私たちの健康を支える大切な栄養素。今回は油の健康効果について慶應義塾大学医学部化学教室・教授・井上浩義先生に詳しくお話を伺いました。

- HEALTH

- 2025.11.19

炭グリル

【医師監修】魚が生活習慣病・糖尿病予防に役立つ理由とは?専門医が語る魚の健康効果と食べ方

「魚は体に良い」という話はよく耳にしますが、具体的にどのような健康効果があるのでしょうか。糖尿病専門医の恩田美湖先生に詳しくお話を伺いました。

- FOOD

- 2025.10.22